Glosse

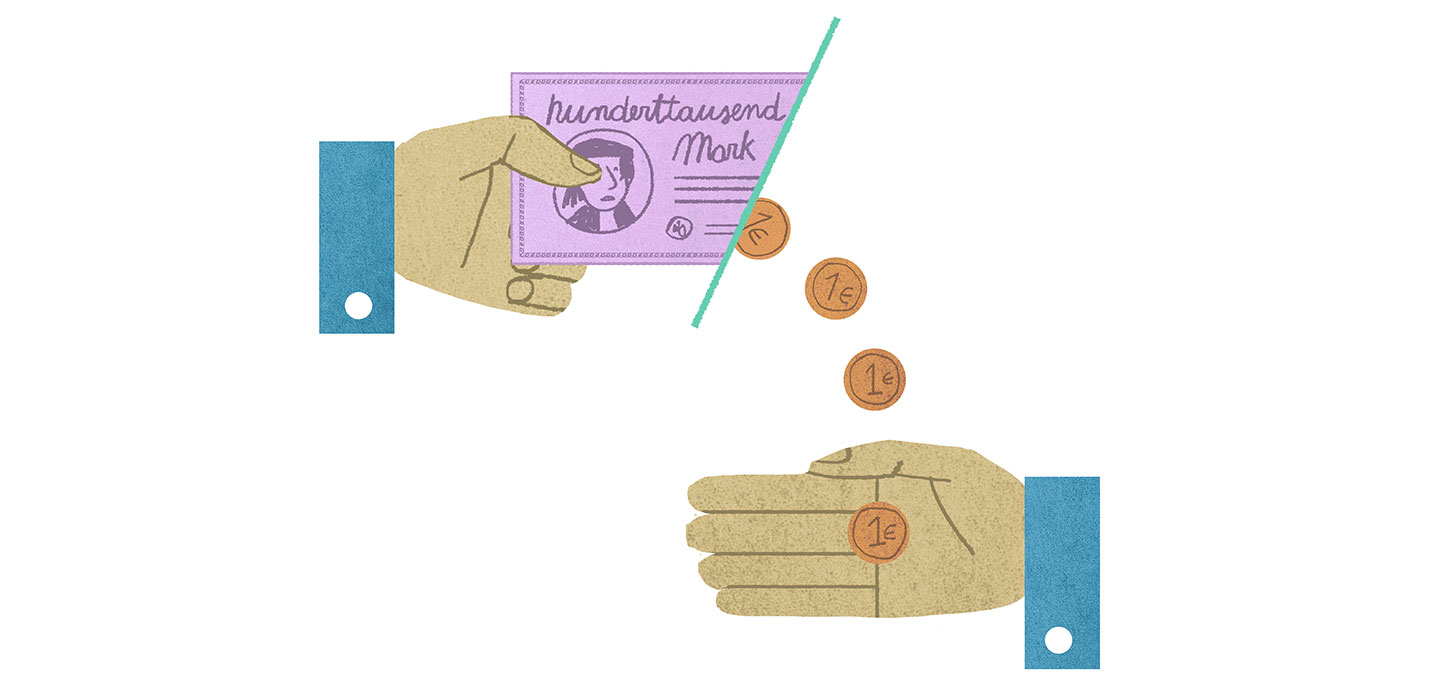

Manche Geschichten bedürfen einer Vorgeschichte. Wir schreiben das Jahr 1918. Nach Ende des 1. Weltkrieges kommt es im Deutschen Reich zur Inflation. Einer anhaltenden und allgemeinen Teuerung von Gütern und Dienstleistungen. Das Preisniveau steigt, die Kaufkraft sinkt, sprich, das Geld ist das Papier nicht mehr wert, auf dem es gedruckt wird. Deutsche Bürger demonstrieren vor Börsen und Banken oder springen von Hausdächern in eine bessere Welt, in der sie nicht über Nacht ihr gesamtes Vermögen verloren haben. Man hat einen recht kostspieligen Weltkrieg auf Pump finanziert und mit der Aussicht, benachbarte Völker erst zu besiegen und anschließend auszuplündern. Nun ist man selbst besiegt, das Reich ist zu Reparationszahlungen verpflichtet, und die Mark ist nur noch 50 Pfennige wert. Die Weimarer Republik versucht, die immensen Kriegsschulden ihrer Vorgänger durch das Drucken von neuem Geld zu beseitigen, und gibt damit der ohnehin gebeutelten Währung den Rest. Immer größere Zahlen mit immer mehr Nullen werden auf Geldscheine gedruckt. Mit dem 5.000-Mark-Schein putzt man sich bereits die Schuhe, als der 100.000-Mark-Schein und schließlich der 500-Milliarden-Mark-Schein ausgegeben werden. Hyperinflation. Die Banken brechen zusammen, die Wirtschaft folgt, Reallöhne stürzen ins Bodenlose. Ende des Jahres 1923 beschließt man eine Währungsreform. Die Rentenmark kommt, eine neue Währung, deren Deckung durch reale Sachwerte erfolgt und nicht durch den menschenverachtenden Hochmut von Kriegstreibern. Der 500-Milliarden-Mark-Schein landet als Streu im Hühnerstall. Oder man verschickt ihn aus Jux an ferne Verwandte, in den USA zum Beispiel. Keine 100 Jahre später entdeckt genau dort, im Nachlass seiner Eltern, der glückliche John einen 100.000-Mark-Schein. Das ist der warme Regen, auf den John schon lange gehofft hat. Er schreibt der Deutschen Bundesbank mit der Bitte, den 100.000-Mark-Schein 1:1 in Euro zu wechseln. Zu Johns Überraschung lehnt die Bundesbank den Umtausch ab. John erhebt Klage, handschriftlich. Das zuständige Gericht weist auf einen wahrscheinlichen Umtauschwert von lediglich 0,0000001 Reichspfennigen hin, der nicht einmal die Mindestgerichtskosten von 25 Euro decken wird. John beharrt. Johns wie der unsere beharren immer. Recht, das sie nicht bevorteilt, empfinden die Johns als Unrecht. Die Welt erstickt in Abgasen, und die Johns kaufen Pick-up-Trucks. Home-Schooling hat die Tendenz, sich bitterlich zu rächen. Ihren Mangel an historischer Übersicht machen die Johns jedoch durch Hartnäckigkeit wieder wett. John weigert sich, auf eine mündliche Verhandlung zu verzichten. Er verzichtet dafür sowohl auf seine Anwesenheit bei der Verhandlung als auch auf einen Anwalt. Man hört die Richter förmlich seufzen. Immerhin ist ein Angestellter der Deutschen Bundesbank anwesend, als sie das Urteil verkünden. Die große Überraschung, so viel sei verraten, bleibt aus. Als Folge der Währungsreform im Jahr 1925 verpflichtet sich die damalige Reichsbank, alle im Umlauf befindlichen Scheine der alten Währung einzuziehen und im Verhältnis 1:1 Billion umzutauschen. Gesagt, getan. Am 05. Juli 1925 erlischt die Gültigkeit der alten Währung. In diesem Moment wird aus dem reichen zukünftigen John ein nicht so reicher zukünftiger John, Berufung ausgeschlossen. Vielleicht würde es John trösten zu wissen, dass dieser für ihn so verhängnisvolle 05. Juli 1925 für andere Menschen ein guter Tag war. An diesem milden, sonnigen Sonntag endet in Frankfurt am Main das Allgemeine Tennisturnier mit einem Sieg von Moldenhauer gegen Hannemann, das „Templiner Kreisblatt“ veröffentlicht Gabriele Schulzes Gedicht „In der Uckermark“, in Dresden feiert Busonis letzte Oper „Doktor Faust“ Premiere, und im hessischen Hünfeld wird der fünfundzwanzigjährige P. Otto Wiegand zum Priester geweiht. Und irgendwo in Deutschland trägt jemand einen Briefumschlag mit einem wertlosen 100.000-Mark-Schein zur Post und bringt ihn auf den Weg zu einem entfernten Verwandten in den USA, als kleine, bittere Erinnerung an irrsinnige Zeiten.